永恒的母爱——母亲十周年祭

今年九月六日,是母亲去世十周年祭日。十年光阴流转,十年生死茫茫。母亲去世时的情景,仿佛就在昨天,就在眼前,永远挥之不去。泪眼婆娑中我凝望着棺椁里安然慈祥的母亲,她的面容似乎不再憔悴疲惫了,双腿也不再弯曲疼痛了,母亲终于卸下了所有的操劳与疾病,无痛无忧,无灾无难地去了另外一个世界。然而,当想起自己将成为一个无家可归的游子,顿觉天地茫然,悲痛不已。春夏秋冬,数不完母亲的养育之恩;阴阳两隔,挡不住对母亲的无尽思念。在黄土与青烟之间,唯有默默祈愿:愿母亲在天堂安息,再无病痛之忧,永享无忧之乐。这份深切的怀念与祈祷,皆因母亲一生承载了远超常人的艰辛、困苦与病痛的折磨。

自童年记事起,母亲留在我脑海中的印象,便是那忙碌的身影与挥之不去的疲惫。刚刚步入中年的母亲,便因双腿疼痛而弯曲变形,后又患上了糖尿病,健康的时光于母亲而言竟成奢望。无论生活多么艰辛困难、曲折多变,坚强而又执着的母亲,一生对美好生活的热爱和向往,克服困难的信念和勇气,与病魔抗争的坚韧和毅力,连同她的乐观、她的故事、她的爱好,点点滴滴都化为我生命前行中最温暖最深刻的烙印。

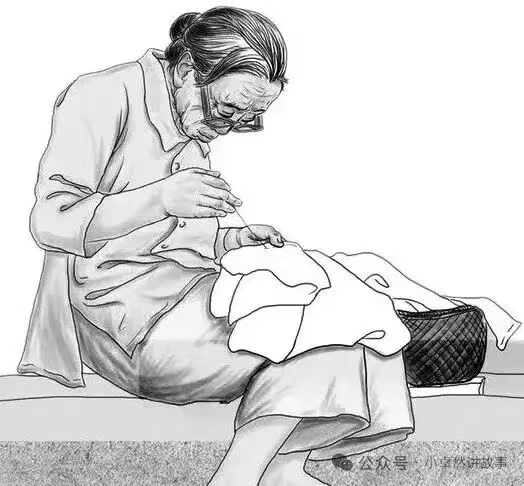

会讲故经的母亲。母亲生于上世纪三十年代末一户没落地主家庭,十岁前曾受私塾影响,会识一些字,喜欢阅读通俗古典小说,记忆力超强。对古典读物中的人物故事、忠奸善恶、悲欢离合,她能讲的一清二楚;那些劝人孝亲、诚信、向善的民间故事,更是讲的绘声绘色,引人入胜。我成长的六七十年代,敦煌乡下物质文化极度贫乏,在那漫长清苦的黑夜里,煤油灯摇曳着昏黄温馨的光晕,母亲一边纳着鞋底一边给我们兄弟姊妹们讲故经(她称讲故事为“讲故经”)。讲的最多的便是那些教人正直、勤劳、善良、孝亲的故事。岁月轮回,斗转星移,如今我们都成家有了自己的孩子,有些故事反而在记忆深处愈加鲜活,记忆犹新。母亲曾无数次讲述“乌鸦反哺”与“羔羊跪乳”的故事。从前有一个人,父亲去世早,母亲含辛茹苦把他拉扯大。母子俩种着几亩薄田,相依为命,日子过得很清苦。儿子每天下地干活,母亲总是把做好的饭菜送到地头。可是,无论母亲做什么饭菜,他总要找茬打骂,每天总嫌母亲送饭不是早了就是晚了,母亲始终默默流泪独自忍受着。有一天上午,这个不孝的儿子在耕地间隙坐在地埂上抽烟,看到地边一棵树上有几只幼小的乌鸦,扇动着毛茸茸的翅膀,欢迎乌鸦妈妈为她们觅食归来。他正低头思考着什么,刚好又看到一只羔羊正双膝跪地吃着羊奶。忽然良心发现,联想到自己的母亲,每天为他洗衣做饭,真是太辛苦了。乌鸦尚且知道反哺,羔羊都能跪母,我难道连禽兽都不如吗?于是他就想,今天母亲无论做什么饭菜,我一定要笑脸相迎,像乌鸦羔羊那样恭恭敬敬对待母亲。这时,恰好远远看到母亲提着饭篮向自己走来,他便早早放下牛鞭向母亲迎了上去。可痛苦不堪的母亲以为今天又送饭晚了,肯定会遭到儿子打骂的。与其这样经常挨打受骂,不如一死了之,于是一头撞死在了田边的树上。当儿子看到母亲撞死,顿时悔恨交加,痛不欲生。大声呼唤着母亲,母亲再也不会为他送饭了。为了悔过自新,重新做人,他就把田边这棵树伐了,用树木雕刻了一个母亲身像,每天耕地时背在身上,以此提醒自己,做人一定要孝敬父母。还有“小小偷油,长大偷牛”、“娘的心在儿女上,儿女的心在石头上”等等的经典俗语,更是时常念叨。正是母亲口中这一个又一个“故经”和经典俗语,给我们兄弟姐妹幼小的心里埋下了与人为善,以诚待人,尊老爱幼,吃苦耐劳的种子,这是母亲赠予我们最朴素最珍贵且受用终身的灵魂营养。受母亲故经、戏文影响,我们兄弟姐妹上学和工作后都喜欢读书和语文写作,妹妹初二时写的《向往的明天》曾获全省中学生优秀作文奖,成为那个年代敦煌中学生学习的范文。特别是妹妹师范毕业后,从事幼教工作40多年,担任实验幼儿园园长后还写出了《幼教情怀》《事与理》两本幼儿教育专著,2021年教师节被市委、市政府首批命名为“酒泉名校长” 6人之一。近年来,我的舅舅边振基(笔名边牧)创作的长篇章回体小说《敦煌牧歌》中,许多反映敦煌近代乡村历史风貌、风土人情及人物故事,都能追溯到我母亲讲过的故经里。

爱听秦腔的母亲。母亲对古装戏曲秦腔非常喜欢,她自己称秦腔为老戏。这或许源自童年时受地主出身的外祖母影响吧。她常忆起儿时,每到逢年过节,总要跟着大人赶庙会看大戏,尤其对秦腔、眉户剧情有独钟。《铡美案》《辕门斩子》《三滴血》《周仁回府》《四郎探母》等经典剧目,更是百看不厌,剧中情节、人物唱词,都能如数家珍,娓娓道来。六七十年代“文革”期间,样板戏独占舞台。寒冬腊月,公社、大队紧锣密鼓排演,只为让社员们在尘土飞扬的土台子下,借着昏黄汽灯的光,看一场《红灯记》、《沙家浜》。那时母亲由于儿女众多,生活艰难,总有纳不完的鞋底,做不完的针线活,哪有心力去学唱那些“样板戏”!“文革”结束,春风渐暖。1984年春播后,已在乡中学任教的我路过乡政府,惊喜看到大红海报——县秦剧团应邀来乡上演出秦腔《铡美案》《周仁回府》《三滴血》等。我飞快地骑车回家告诉了母亲,母亲连声道:“好啊!终于又能看上老戏了!”那时农村生活已有所改善,当晚母亲特意施展她的绝活,炸出了一大盘金黄酥软的“泡儿油糕”,那是为看戏准备的美食,也让我重温了久违的香甜。第二天课间,我去戏台下找到父母。他们坐在自家毛驴车上,母亲一边吃着油糕,一边专注盯着戏台,还时不时热心为邻座乡亲讲解剧情。2012年,我去西安出差,专门为母亲买了一部能随身携带的秦腔专辑播放器,母亲只要有空就经常滚动播放,虽然那些秦腔剧目对母亲来说早已耳熟能详,但母亲依旧兴趣盎然,百听不厌,那时,我真正感受到她老人家对秦腔戏曲的喜爱,是印在脑海中,流淌在血液里的。那些古老的唱腔和忠奸善恶的故事,连同其中蕴含的处世哲理,早已在她一生的言传身教中,潜移默化地滋养了我们。

2013年8月8日,肃北县举办西部首届那达慕大会,开幕式上,邀请了毛阿敏、腾格尔等歌星盛情演唱。我在县里忙着筹备,恰好担任酒泉市委党校常务副校长的大哥在敦煌休假,母亲便由大哥开车拉着来到肃北观看演出。当晚的肃北县城人山人海,车水马龙,川流不息。我忙于迎来送往,无暇去陪母亲。就在我去登台致辞时,忽然看见主席台左侧看台上,母亲正坐在轮椅上,手执一面小国旗,不停地轻轻向我挥舞,母子连心,此时此刻我心里明白,母亲那无言的举动,就是对我最大的鼓励与支持!那夜的肃北县城聚集了来自敦煌、瓜州、阿克塞等周边县市的观众和各方嘉宾四五万人,歌声掌声欢呼声汇成了欢乐的海洋,像过年一样喜庆和热闹。开幕式演出结束送走省市县嘉宾已是凌晨,赶紧打电话给母亲,当得知母亲已返回敦煌,正在夜市吃着浆水面,我顿时感到深深的愧疚和自责。县里为四面八方的宾客准备了蒙古族特色的奶茶和手抓羊肉,可怜我那七十五岁的老母亲,坐在轮椅上一生中第一次也是唯一的一次来肃北,竟未能喝上一碗奶茶、吃上一块手抓羊肉。这是我任肃北县委书记五年乃至一生中永远难以释怀的遗憾与心痛。这正应了母亲常说的那句俗话“娘想儿女一根线,儿女想娘一顿饭”。

喜欢种花的母亲。母亲喜欢种花,在村里是出了名的。从我记事到她离世,经历过四次搬家,无论生活多么贫寒,日子多么忙碌,母亲对种花养花的兴趣从来没有消减过。儿时敦煌乡下,我家房前屋后,凡是空闲的地方,母亲都见缝插绿,种上农村最容易成活的花草,使贫乏清淡的生活充满了生机。父亲则钟爱栽树,我家院里院外绿荫下,便是母亲的花卉乐园,门前的地埂上也常有一簇簇绿油油的马莲花。每年春天,母亲忙罢农活归来,便在这方寸之地侍弄花草。最早破土的是“太阳花”(又称“掐掐花”),春末夏初,总能率先开出鲜艳稚嫩的美丽花朵。到了盛夏,在母亲悉心照料下,八瓣梅、千层牡丹、大梨花、海纳花等竞相开放。再苦再累的日子,只要望见自己亲手种植的鲜花,母亲疲惫的脸上总会充满微笑。最后压轴登场的是“九月菊”。当敦煌乡下田野满目秋色,我家门前屋后黄色、紫色、雪青色等九月菊,正迎风披霜,昂首绽放。这坚韧的姿态恰似母亲一样,总能在平凡困顿中将家里的日子打理得丰富多彩有滋有味。九十年代初我到酒泉工作,宿舍院内大花池正值秋季结籽。恰好母亲来酒泉,她看到这些花籽如获至宝,小心翼翼采集分类,回家时一粒不落带回敦煌。来年春夏,老家的院子里便又增添了几种别样的鲜花。

父亲去世后,母亲随大哥搬入城里楼房,虽无土地种花,爱花之心依旧。客厅阳台、卧室窗台摆满了大小数十盆绣球、仙人掌、蟹子兰、三角梅等盆花,虽不名贵,却四季常开,为母亲晚年生活增添了许多情趣。记忆中母亲从未正式过过生日。2009年农历八月十一,恰逢母亲七十寿辰,我特意从阿克塞赶回敦煌,想在饭店为她庆祝一下,可母亲生怕破费,执意不肯,并对我说:“饭店有啥好吃的,在家吃碗长寿面比啥都好!”饭后我问母亲想要什么生日礼物?母亲却说衣服鞋子都有,什么都不缺,就是想去西云观花圃看看。我知道母亲喜欢种花养花,就愉快地陪老人家去了西云观花圃,并特意为她挑选了两盆含苞待放的三角梅,很快在母亲的呵护下繁花似锦,一盆粉似朝霞,一盆红如火焰。奇异的是,这两盆鲜花仿佛通晓人意,在母亲卧室的窗台上静静守候,一年四季花开不断,依依不舍地陪伴母亲走完了生命的最后一程。

腿疼的母亲。母亲的腿疼究竟源于遗传还是因为儿女众多、过度操劳所致,我未曾深究。只清晰记得,母亲还不到四十岁,便已饱受腿痛的折磨,行走日渐困难,每到夜晚,要靠安乃近或去痛片才能入眠。第一次注意到母亲双腿弯曲走路蹒跚,是在1979年我考上酒泉师范入学报到前一周,母亲特意坐班车去了一趟县城,为我缝制了一件月白色新衬衣。傍晚时分,母亲拖着疲惫而又弯曲的双腿进了家门,那一刻给我的印象至今难以忘怀。现在回头来算,那年她才刚满四十。我在师范上学的第二年,母亲忙完责任田农活,千里迢迢到酒泉看望我和妹妹。她从西关汽车站,拖着疼痛的双腿一路打听,硬是步行到了酒泉师范。当我在校门口值班室看到等候的母亲,特别是看见她那因疼痛而明显弯曲的双腿时,顿时热泪盈眶。难以想象,本来就体弱瘦小的母亲,又背着几十斤重的大包,是怎样一路艰难地走进师范校园的?

1992年8月5日晚9时45分,我儿子在地区医院出生了,那是个难忘的夜晚。母亲不顾疲劳和双腿疼痛,跟父亲一起坐夜班车专程到酒泉来照看,当得知母子平安,母亲的喜悦之情难以言表。孩子出院那天,我找来一辆伏尔加轿车准备接妻儿回家,母亲却执意要亲自怀抱襁褓中的小孙子步行回家,生怕被别人抱走似的,还特意用我穿过的皮夹克将孙子裹得严严实实,紧紧抱在怀中,一步一挪地回到酒中住地,口中还不住念叨:“用皮夹克裹着抱回来的孩子皮实(结实)……”等回到酒中小平房住地,母亲早已汗流浃背,但脸上那欣慰喜悦的笑容却久久不曾散去。人常说“可怜天下父母心”,那一刻,我更深深体会到了“世上奶奶心”的无私厚重。

严慈的母亲。作为恢复高考后的幸运儿,对我这样生于敦煌边远乡村、基础知识薄弱的学生而言,改变命运的唯一途径便是拼命复习应考。内心深处,起初我是不愿报考酒泉师范的,想到毕业后仍然回乡村教书,便丧失了上酒泉师范的信心。那时大哥在村上当民办教师,每天逼着我复习功课,母亲则隔三岔五为我改善一下伙食,增加营养,同时严格监督我完成大哥布置的练习题。然而考试结果不尽如意,命运安排最终仍踏入了师范校门。幸运的是,师范的学习氛围深深感染了我,同窗都是拔尖学子,无比珍惜这来之不易的机会。更幸运的是遇上了恩师陈世勇校长。老先生每天天不亮就手持一把长剑,或校园或操场一边舞剑一边大声诵读古文,满腹经伦,正气凛然,令学生们钦佩不已,啧啧赞叹。新入学第一学期国庆节刚过,语文老师张世铭有事请假,我们中一(1)班的语文课由陈校长来上。印象最深的是他那天上的课文是《中山狼传》,“赵简子大猎于中山,狼当道,简子逐之……”没有过多地讲解字句,开口便大段大段朗诵,同时要求学生跟着朗读。他那略有沙哑的口音竟然跟敦煌方言口音非常相近,这使我既好奇又感到亲切。两节课下来,同学们大都能背诵原文了。师范三年,他先后给我们上过五、六次语文课,常常引经据典,出口成章,口若悬河,滔滔不绝,那时的课堂场景至今还历历在目。他对中国古典文学的热爱积累与深厚渊博的学识,仿佛磁石般深深吸引了我,引领我埋头用功发奋读书。后来,我在省教育学院上学时,还时常去兰州七中陈校长家,老先生专门送我一本《唐宋八大家散文选》,我早晚总会在雁滩黄河边大声朗读,受益匪浅。陈校长对无故旷课、贪睡懒觉的学生深恶痛绝,严厉训斥。这严明的学风,瞬间勾起了我对小学二年级时因逃课被母亲责打的记忆。那时贪玩的我,总想找借口溜出学校跟随大孩子去村子西面的火烧湖抓水鸟。两次逃课后终于被母亲发现,她让我站在家门口的水井旁,取来拇指粗的柳树枝条,狠狠抽打了我。自那次刻骨铭心的教训起,直至初中毕业,我再未逃过一节课。进入师范后,更是珍惜光阴,从未缺课。三年间,除完成规定的课程外,还在老校长的指导下,抄写背诵了《古文观止》中的大量名篇,《岳阳楼记》、《滕王阁序》等经典名篇,至今还能全文背诵。这份勤勉,既得益于恩师陈世勇老先生,也是母亲当年那顿痛打所烙下的敬畏之心,成为我勤奋读书刻苦用功的力量源泉。

有母亲的家。母亲生育子女众多,大半生在农村度过。沉重的农活与家庭负担,生活的艰辛与物质的贫乏,从未磨灭她对生活的热爱与讲究。记忆中,每个农历传统节日,母亲一定会想方设法让我们吃上一顿传统的特色面食:冬至的杏壳篓饭、初一的饺子、人七日的长寿面、二月二的煎饼、惊蛰的炒面油鸡蛋、端午的米糕油饼、中秋的黄亮锅盔……记得师范三年,每次假期结束返校,母亲必提前一周开始忙碌,积攒鸡蛋,准备一大包敦煌干粮(酒泉人叫烧壳子),临行那天她要亲手做出味道鲜美的“水煎包子”。那时母亲一边包着包子,一边念叨“出门走远路,吃了包子路上保险平安”。往后多年,即使我调到酒泉工作,每逢回敦煌老家,都能吃到水煎包子,这种待遇一直持续到母亲离世。正是母亲的祈祷、支持与无言的庇护,帮助我平安走过了数十年的风雨人生路。我深知,这份福泽是母亲用一生心血为我修来的。

母亲在,家就在。这句朴素的话语,对我这个少小离家,常年在外漂泊的游子来说有着更深的体味。母亲在世时,每年春节前,我便早早筹划回老家过年的事宜,如今春节,只能身在异乡,在遥望与追忆中度过。母亲一生不仅操持生计,更教会了我们如何持家。2002年夏季,母亲来酒泉小住,看到我在练习毛笔字,便意味深长地对我说:“写毛笔字如能写好‘家’字,其他字也就写好了。”此后,我练字时格外重视“家”字,果然写字水平有了很大进步。自那时起,我对“家”的含义又多了一层理解与感悟。如今退休快两年了,闲暇之余,每当拿起毛笔临帖练字时,就情不自禁地想起了“家”,想起了慈祥烛光般的母亲。

不老的母亲。时光荏苒,岁月无情。转眼间,母亲去世已整整十个春秋。我曾无数次梦回老家,梦见母亲仍在给我讲那些古老的故经、秦腔戏文,在房前屋后种花养花,拖着弯曲的双腿忙前忙后为我准备外出的鸡蛋和水煎包子,戴着老花镜一针一线为孙子们缝制满月的棉袄、周岁的被褥,坐在轮椅上听着她钟爱的秦腔,目送我去阿克塞、上肃北、到酒泉……十年了,心里梦里总是多么期望母亲永远不会老去。2008年,我去井冈山干部学院培训,特意为母亲买了一把绿檀木梳。她爱不释手,常放在枕边,出门时装在随身小包中,一有空闲便取出来梳理一下头发。2015年春节,我最后一次回老家过年,见轮椅上的母亲虽然又添了许多白发,却依旧梳理得一丝不乱。为哄她开心,我故意问道:“妈,您头发怎么看着倒更多更黑了?”母亲笑着举起那把木梳:“还是你从井冈山买的梳子好,早晚用它梳头,梳下来的全是白发。”说着还专门捏起几根白发让我看。我心里清楚,这是母亲在用她特有的方式,给我回报孝心的机会呢!其实,母亲临终前三年,由于糖尿病并发症较多,加之多年双腿疼痛,身体日渐衰老,已不能行走,是坐在轮椅上度过的。那时我们兄弟姐妹大都工作生活在外地,幸好有弟弟每天给母亲注射胰岛素,才得以维持血糖稳定,减少了母亲的一些痛苦。回想母亲的一生,犹如春蚕,把全部的爱和温暖都给了她的子女;好似春雨,润物无声地滋养着子女们成长的心灵;宛如蜡炬,燃烧了自己照亮了子女们前行的路程。

在母亲去世十周年祭日,谨以这些零碎的追忆文字,献给我那一生平凡善良、坚韧顽强,饱受病痛折磨和煎熬,却永不放弃爱与美的母亲。为此,我在遥远的异地他乡深深地怀念母亲,感恩母亲,祭拜母亲!愿母亲大人的天堂之路,花香满径,无痛无难!愿她老人家的慈祥烛光,永远照亮子孙们前行,永远保佑他们健康安宁!

席忠平

2025年8月于上海